Avevo iniziato a leggere questo libro molti anni fa e non ero riuscita a superare le prime dieci pagine. Adesso, forse complice un’età più avanzata e una maggiore sensibilità verso il passato e le radici, l’ho divorato, rivedendo in ogni sforzo di ricerca la voglia che mio papà aveva, negli ultimi anni della sua vita, di risalire lungo il suo albero genealogico, raccogliendo nomi, date e relazioni. Purtroppo non le storie dietro. Chi sa se, per rendere onore al lavoro di mio papà, quando sarò anche io in pensione avrò voglia di ripercorrere almeno un ramo della vita, quando [come scrive Oriana Fallaci] ero qualcun altro che ora vive nei miei geni.

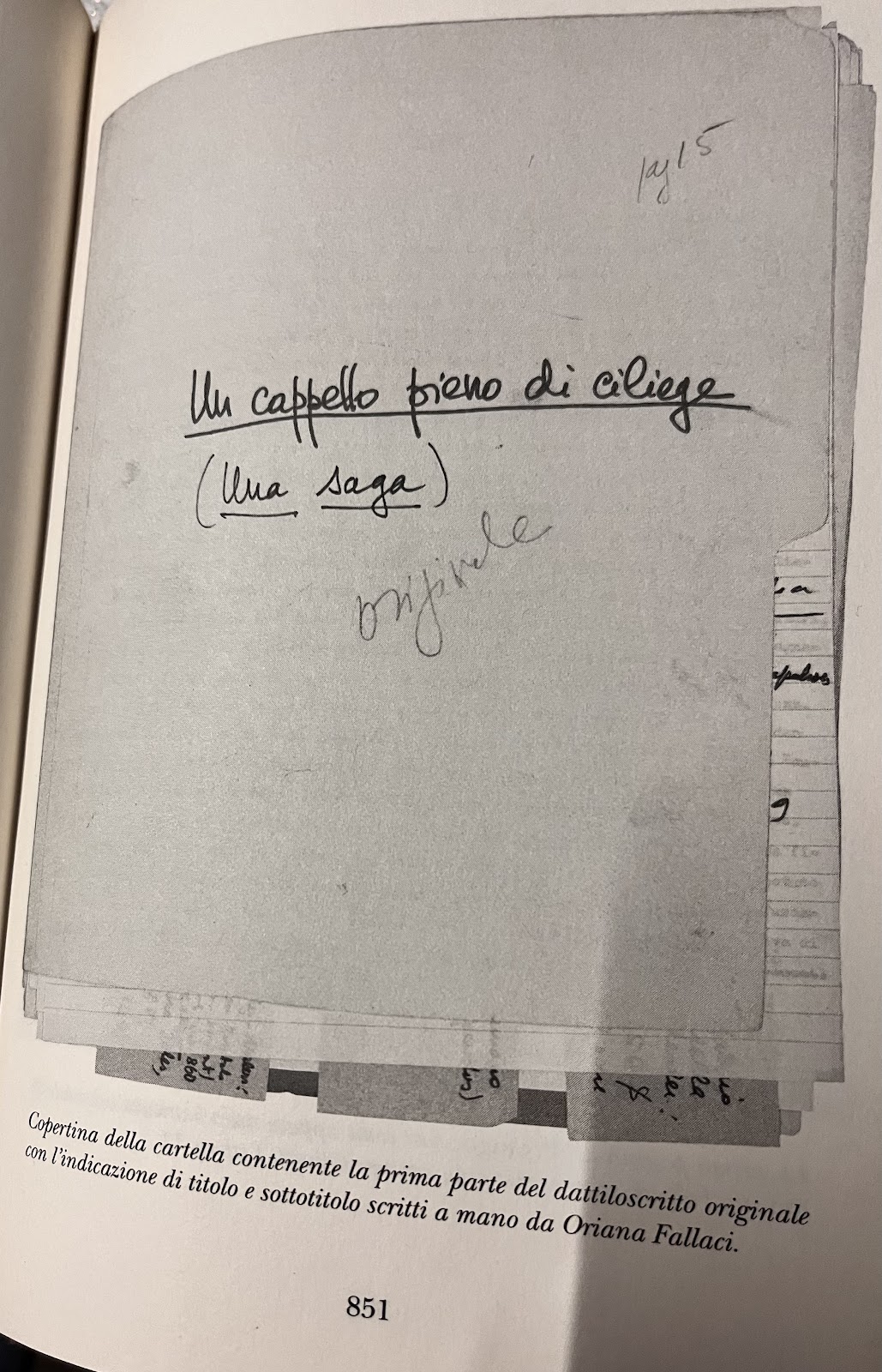

Nota: Io avrei scritto “ciliegie”… ma mi sono posta un dubbio e infatti [rif.Wikipedia]: Nel faldone che contiene il prologo del libro, il titolo manoscritto dall'autrice riporta la grafia ciliege, che viene preferita alla grafia canonica ciliegie con la i (Corriere della Sera Magazine, 24 luglio 2008, pag. 51). La scrittrice volle che venisse lasciato senza i (Nel baule di Oriana, tutta una vita, Corriere Fiorentino, 24 luglio 2008) utilizzando una grafia arcaicizzante.

[…] sapevo che quei personaggi non potevano essere un frutto della mia fantasia perché li sentivo dentro di me, condensati nel mosaico di persone che da un lontano giorno d'estate costituivano il mio Io, e portati dai cromosomi che avevo ricevuto dai due giovani forti e belli e spavaldi. Le particelle d'un seme non sono forse identiche alle particelle del seme precedente? Non ricorrono forse di generazione in generazione, perpetuandosi? Nascere non è forse un eterno ricominciamento e ciascuno di noi il prodotto d'un programma fissato prima che incominciassimo, il figlio d'una miriade di genitori?

Esplose allora un'altra ricerca: quella delle date, dei luoghi, delle conferme. Affannosa, frenetica. Resa tale dal futuro che mi sfuggiva di mano, dalla necessità di far presto, dal timore di lasciare un lavoro incompiuto. E come una formica impazzita dalla fretta di accumular cibo

corsi a rovistar tra gli archivi, i mastri anagrafici, i conciari, i cabrei, gli Status Animarum. Cioè gli Stati Anime. I registri nei quali, col pretesto di individuare deli tenuti al precetto pasquale, il parroco elencar abitanti di ogni pieve e di ogni prioria raggruppand nuclei familiari e annotando ciò che serviva a catalogarli.

L'anno o la data completa della nascita e del battesimo, del matrimonio e della morte, il tipo di lavoro e il reddi-to, il patrimonio o l'indigenza, il grado di educazione o l'analfabetismo. Rozzi censimenti, insomma. Scritti a volte in latino e a volte in italiano, con la penna d'oca e l'inchiostro marrone. L'inchiostro, asciugato con una rena lucida e argentea che il tempo non aveva dissolto e che al contrario s'era incollata alle parole rendendole sfolgo-ranti, così a raccoglierne un granello col dito ti pareva di rubare un bruscolo di luce che era un bruscolo di verità.

E pazienza se in alcune pievi e priorie i registri eran stati divorati dai topi o distrutti dall'incuria o mutilati dai barbari che strappan le pagine per venderle agli antiquari, pazienza se a causa di questo non trovai i personaggi più remoti. Ad esempio quelli che, secondo un foglio della cassapanca perduta, nel 1348 avevan lasciato Firenze per sfuggire alla peste di cui il Boccaccio parla nel Decamerone e rifugiarsi nel Chianti. Quelli delle storie narrate dalle due voci c'erano, e li trovai dal primo all'ultimo. I loro nipoti e pronipoti, lo stesso. Nel caso dei nipoti e dei pronipoti scoprii addirittura particolari che le due voci non mi avevan fornito, creature nelle quali potevo identificarmi fino allo spasimo, di cui potevo supporre ogni gesto ed ogni pensiero, ogni pregio ed ogni difetto, ogni sogno ed ogni avventura. Sicché la ricerca si mutò in una saga da scrivere, una fiaba da ricostruire con la fantasia. Sì, fu a quel punto che la realtà prese a scivolare nell'immaginazione e il vero si uni all'inventabile poi all'inventato: l'uno complemento dell'altro, in una simbiosi tanto spontanea quanto inscindibile. E tutti quei nonni, nonne, bisnonni, bisnonne, trisnonni, trisnonne, arcavoli e arcavole, insomma tutti quei miei genitori, diventarono miei figli. Perché stavolta ero io a partorire loro, a dargli anzi ridargli la vita che essi avevano dato a me.